분류

1. 개요[편집]

우리은하(은하수, Milky Way)는 태양계가 속한 거대 나선은하(Spiral Galaxy)로,국부은하군(Local Group)에 속하는 주요 은하 중 하나이다.

2. 명칭[편집]

우리은하는 동서양에서 오랫동안 관찰되어 온 거대한 천체 구조로, 각 문화권에서 다양한 방식으로 이름 붙여지고 해석되어 왔다. 밤하늘을 가로지르는 희미한 빛의 띠는 인류가 천문학적 이해를 발전시키기 전부터 신화와 전설 속에서 중요한 위치를 차지해 왔다.

서양에서는 우리은하를 밀키웨이(Milky Way)라고 부른다. 이 명칭은 라틴어 비아 락테아(Via Lactea)에서 유래했으며, 이는 다시 고대 그리스어 갈락시아스 퀴클로스(Γαλαξίας Κύκλος)에서 비롯되었다. 고대 그리스 신화에서는 올림포스의 신들이 거주하는 하늘에서 흘러나온 신성한 젖줄이 밤하늘을 가로지른다고 믿었다. 특히 헤라 여신이 헤라클레스에게 젖을 물리던 중 젖이 뿜어져 나와 하늘에 펼쳐졌다는 전설이 존재하며, 이를 반영해 우리은하를 젖의 띠로 명명했다. 이러한 이유로, 오늘날 은하수를 뜻하는 영어 단어 갤럭시(Galaxy)도 같은 어원을 공유하며, 이는 그리스어 갈락시아스(Γαλαξίας)에서 온 것이다. 이 단어는 젖을 뜻하는 그리스어 갈라(γάλα)에서 유래한 것으로, 은하수의 흐릿한 모습이 마치 흩뿌려진 우유와 같다는 시각적 연상에서 비롯된 것이다.

고대 로마에서도 비슷한 개념이 존재했으며, 하늘에 펼쳐진 이 희미한 띠를 신성한 존재와 연결 지었다. 중세 유럽에서는 이를 천상의 길로 해석하는 경향이 있었으며, 종교적인 의미가 부여되기도 했다. 근대에 들어서면서 천문학이 발전하며 우리은하는 단순한 신화적 존재가 아니라, 실제로 무수히 많은 별과 성간 물질로 이루어진 거대한 구조라는 사실이 밝혀졌다.

동양에서는 우리은하를 은하수 혹은 천하라고 불러왔다. 한국과 중국에서는 하늘을 흐르는 강이라는 의미에서 천하(天河) 또는 천강(天江)이라는 표현을 사용하기도 했다. 특히 중국에서는 오래전부터 은하수를 하늘에 흐르는 강으로 상상했으며, 이는 견우와 직녀 설화와 같은 전설과도 연결된다. 견우와 직녀는 은하수를 사이에 두고 떨어져 있으며, 오직 일 년에 한 번 칠월 칠석이 되면 까마귀와 까치가 만든 오작교를 통해 만날 수 있다는 이야기는 동아시아 문화권에서 널리 퍼져 있다. 이러한 전설은 은하수를 단순한 천체 현상이 아니라, 인간의 감성과 신화적 상상력을 담은 존재로 인식하게 만들었다.

일본에서도 은하수라는 개념이 전해졌으며, 아마노가와(天の川)라는 이름으로 불렸다. 이는 문자 그대로 하늘의 강이라는 의미를 가지고 있으며, 견우와 직녀 설화와 함께 칠월 칠석 축제에서 중요한 요소로 작용했다.

과학이 발전하기 이전까지 동서양에서 우리은하는 신비로운 존재로 여겨졌으며, 자연 속에서 신과 인간을 연결하는 통로로 상상되었다. 그러나 근대 천문학이 발전하면서 우리은하는 태양계를 포함하는 거대한 막대나선은하라는 사실이 밝혀졌으며, 현재는 지름이 약 십만 광년에 이르는 막대나선형 은하로 정의된다. 하지만 이러한 과학적 이해가 깊어졌음에도 불구하고, 여전히 동서양의 문화와 전통 속에서 은하수는 낭만적이고 신비로운 존재로 남아 있다.

서양에서는 우리은하를 밀키웨이(Milky Way)라고 부른다. 이 명칭은 라틴어 비아 락테아(Via Lactea)에서 유래했으며, 이는 다시 고대 그리스어 갈락시아스 퀴클로스(Γαλαξίας Κύκλος)에서 비롯되었다. 고대 그리스 신화에서는 올림포스의 신들이 거주하는 하늘에서 흘러나온 신성한 젖줄이 밤하늘을 가로지른다고 믿었다. 특히 헤라 여신이 헤라클레스에게 젖을 물리던 중 젖이 뿜어져 나와 하늘에 펼쳐졌다는 전설이 존재하며, 이를 반영해 우리은하를 젖의 띠로 명명했다. 이러한 이유로, 오늘날 은하수를 뜻하는 영어 단어 갤럭시(Galaxy)도 같은 어원을 공유하며, 이는 그리스어 갈락시아스(Γαλαξίας)에서 온 것이다. 이 단어는 젖을 뜻하는 그리스어 갈라(γάλα)에서 유래한 것으로, 은하수의 흐릿한 모습이 마치 흩뿌려진 우유와 같다는 시각적 연상에서 비롯된 것이다.

고대 로마에서도 비슷한 개념이 존재했으며, 하늘에 펼쳐진 이 희미한 띠를 신성한 존재와 연결 지었다. 중세 유럽에서는 이를 천상의 길로 해석하는 경향이 있었으며, 종교적인 의미가 부여되기도 했다. 근대에 들어서면서 천문학이 발전하며 우리은하는 단순한 신화적 존재가 아니라, 실제로 무수히 많은 별과 성간 물질로 이루어진 거대한 구조라는 사실이 밝혀졌다.

동양에서는 우리은하를 은하수 혹은 천하라고 불러왔다. 한국과 중국에서는 하늘을 흐르는 강이라는 의미에서 천하(天河) 또는 천강(天江)이라는 표현을 사용하기도 했다. 특히 중국에서는 오래전부터 은하수를 하늘에 흐르는 강으로 상상했으며, 이는 견우와 직녀 설화와 같은 전설과도 연결된다. 견우와 직녀는 은하수를 사이에 두고 떨어져 있으며, 오직 일 년에 한 번 칠월 칠석이 되면 까마귀와 까치가 만든 오작교를 통해 만날 수 있다는 이야기는 동아시아 문화권에서 널리 퍼져 있다. 이러한 전설은 은하수를 단순한 천체 현상이 아니라, 인간의 감성과 신화적 상상력을 담은 존재로 인식하게 만들었다.

일본에서도 은하수라는 개념이 전해졌으며, 아마노가와(天の川)라는 이름으로 불렸다. 이는 문자 그대로 하늘의 강이라는 의미를 가지고 있으며, 견우와 직녀 설화와 함께 칠월 칠석 축제에서 중요한 요소로 작용했다.

과학이 발전하기 이전까지 동서양에서 우리은하는 신비로운 존재로 여겨졌으며, 자연 속에서 신과 인간을 연결하는 통로로 상상되었다. 그러나 근대 천문학이 발전하면서 우리은하는 태양계를 포함하는 거대한 막대나선은하라는 사실이 밝혀졌으며, 현재는 지름이 약 십만 광년에 이르는 막대나선형 은하로 정의된다. 하지만 이러한 과학적 이해가 깊어졌음에도 불구하고, 여전히 동서양의 문화와 전통 속에서 은하수는 낭만적이고 신비로운 존재로 남아 있다.

3. 크기[편집]

우리은하의 크기는 전통적으로 약 10만 광년으로 알려져 왔다. 이는 은하의 밝은 원반 부분, 즉 별과 가스가 밀집된 디스크 영역을 기준으로 한 값이다. 그러나 최근 연구에 따르면 우리은하의 실제 크기는 이보다 훨씬 더 클 가능성이 있으며, 측정 기준에 따라 수십만 광년에서 최대 190만 광년에 이를 수도 있는 것으로 분석되고 있다.

우리은하의 크기를 논할 때는 주요한 세 가지 요소를 고려해야 한다. 첫 번째는 은하의 디스크 영역이다. 이는 별들이 밀집해 있으며, 우리 태양계 역시 이 디스크 안에 포함된다. 가시광선을 이용한 초기 관측에서는 디스크의 크기를 약 10만 광년으로 추정했다. 그러나 디스크의 경계를 명확히 구분하는 것은 쉽지 않다. 외곽으로 갈수록 별과 가스의 밀도가 점진적으로 감소하기 때문에, 어디까지를 디스크로 볼 것인지에 따라 측정값이 달라진다. 최근 적외선과 전파 관측을 통해 디스크가 생각보다 더 확장될 수 있다는 연구 결과도 나오고 있다.

두 번째 요소는 항성 헤일로이다. 항성 헤일로는 디스크 바깥쪽을 둘러싸고 있는 희박한 별들의 영역으로, 공 모양에 가까운 구조를 띠고 있다. 이 영역에는 우리은하의 초기 형성 과정에서 남겨진 오래된 별들과 구상성단이 포함되어 있다. 항성 헤일로는 일반적으로 디스크보다 훨씬 넓게 퍼져 있으며, 연구에 따라 그 크기를 약 30만에서 50만 광년까지 추정하기도 한다.

세 번째 요소는 암흑물질 헤일로이다. 암흑물질은 빛을 방출하거나 반사하지 않기 때문에 직접 관측할 수는 없지만, 은하 회전 곡선과 중력적 상호작용을 통해 그 존재가 확인되었다. 암흑물질 헤일로는 은하의 가장 외곽에 퍼져 있으며, 은하의 중력적 영향을 크게 미친다. 최근 연구에서는 우리은하의 암흑물질 헤일로가 190만 광년에 이를 수도 있다고 추정하고 있다. 이는 전통적인 10만 광년 크기와는 큰 차이를 보이는 값으로, 은하의 범위를 어디까지 포함하느냐에 따라 크기 측정이 달라질 수 있음을 보여준다.

암흑물질 헤일로의 크기는 정확히 측정하기 어렵지만, 우리은하를 중심으로 공전하는 왜소은하들의 공전 속도를 분석한 결과, 그 크기를 추정할 수 있는 단서가 발견되었다. 연구에 따르면, 은하 중심에서 약 80만에서 90만 광년 떨어진 지점에서 별들과 왜소은하들의 공전 속도가 급격히 감소하는 현상이 관측되었다.

과거에는 은하의 디스크 외곽을 넘어가면 중력의 영향이 약해져 별들의 공전 속도가 급격히 감소할 것으로 예상되었다. 그러나 실제 관측 결과, 은하 원반 외곽뿐만 아니라 더 먼 헤일로에 위치한 별들과 왜소은하들의 공전 속도도 여전히 빠른 것으로 나타났다. 이는 암흑물질이 은하 전체를 둘러싸며 강한 중력적 영향을 미치고 있다는 증거로 해석되며, 이러한 현상은 암흑물질 존재의 증거이기도 하다. 이러한 암흑물질 헤일로의 존재는 은하 바깥 영역에서도 중력을 유지시키며 별들이 예상보다 더 빠르게 공전하는 현상을 설명하는 중요한 요인이 된다.

이러한 연구 결과를 통해, 우리은하의 암흑물질 헤일로가 은하 원반을 훨씬 넘어 확장되어 있으며, 중심에서 최소 90만 광년 이상의 범위를 차지할 가능성이 높다는 점이 밝혀졌다. 이는 기존에 예상했던 은하 크기보다 훨씬 큰 규모로, 암흑물질이 은하 구조와 운동에 미치는 영향을 더욱 잘 이해하는 데 중요한 단서를 제공하고 있다.

우리은하의 크기를 논할 때는 주요한 세 가지 요소를 고려해야 한다. 첫 번째는 은하의 디스크 영역이다. 이는 별들이 밀집해 있으며, 우리 태양계 역시 이 디스크 안에 포함된다. 가시광선을 이용한 초기 관측에서는 디스크의 크기를 약 10만 광년으로 추정했다. 그러나 디스크의 경계를 명확히 구분하는 것은 쉽지 않다. 외곽으로 갈수록 별과 가스의 밀도가 점진적으로 감소하기 때문에, 어디까지를 디스크로 볼 것인지에 따라 측정값이 달라진다. 최근 적외선과 전파 관측을 통해 디스크가 생각보다 더 확장될 수 있다는 연구 결과도 나오고 있다.

두 번째 요소는 항성 헤일로이다. 항성 헤일로는 디스크 바깥쪽을 둘러싸고 있는 희박한 별들의 영역으로, 공 모양에 가까운 구조를 띠고 있다. 이 영역에는 우리은하의 초기 형성 과정에서 남겨진 오래된 별들과 구상성단이 포함되어 있다. 항성 헤일로는 일반적으로 디스크보다 훨씬 넓게 퍼져 있으며, 연구에 따라 그 크기를 약 30만에서 50만 광년까지 추정하기도 한다.

세 번째 요소는 암흑물질 헤일로이다. 암흑물질은 빛을 방출하거나 반사하지 않기 때문에 직접 관측할 수는 없지만, 은하 회전 곡선과 중력적 상호작용을 통해 그 존재가 확인되었다. 암흑물질 헤일로는 은하의 가장 외곽에 퍼져 있으며, 은하의 중력적 영향을 크게 미친다. 최근 연구에서는 우리은하의 암흑물질 헤일로가 190만 광년에 이를 수도 있다고 추정하고 있다. 이는 전통적인 10만 광년 크기와는 큰 차이를 보이는 값으로, 은하의 범위를 어디까지 포함하느냐에 따라 크기 측정이 달라질 수 있음을 보여준다.

암흑물질 헤일로의 크기는 정확히 측정하기 어렵지만, 우리은하를 중심으로 공전하는 왜소은하들의 공전 속도를 분석한 결과, 그 크기를 추정할 수 있는 단서가 발견되었다. 연구에 따르면, 은하 중심에서 약 80만에서 90만 광년 떨어진 지점에서 별들과 왜소은하들의 공전 속도가 급격히 감소하는 현상이 관측되었다.

과거에는 은하의 디스크 외곽을 넘어가면 중력의 영향이 약해져 별들의 공전 속도가 급격히 감소할 것으로 예상되었다. 그러나 실제 관측 결과, 은하 원반 외곽뿐만 아니라 더 먼 헤일로에 위치한 별들과 왜소은하들의 공전 속도도 여전히 빠른 것으로 나타났다. 이는 암흑물질이 은하 전체를 둘러싸며 강한 중력적 영향을 미치고 있다는 증거로 해석되며, 이러한 현상은 암흑물질 존재의 증거이기도 하다. 이러한 암흑물질 헤일로의 존재는 은하 바깥 영역에서도 중력을 유지시키며 별들이 예상보다 더 빠르게 공전하는 현상을 설명하는 중요한 요인이 된다.

이러한 연구 결과를 통해, 우리은하의 암흑물질 헤일로가 은하 원반을 훨씬 넘어 확장되어 있으며, 중심에서 최소 90만 광년 이상의 범위를 차지할 가능성이 높다는 점이 밝혀졌다. 이는 기존에 예상했던 은하 크기보다 훨씬 큰 규모로, 암흑물질이 은하 구조와 운동에 미치는 영향을 더욱 잘 이해하는 데 중요한 단서를 제공하고 있다.

4. 질량[편집]

우리은하의 질량은 천문학 연구가 발전함에 따라 지속적으로 수정되어 왔다. 초기 연구에서는 우리은하를 구성하는 별과 가스의 질량만을 고려하여 계산했지만, 암흑물질의 존재가 밝혀지면서 기존 추정치보다 훨씬 큰 질량을 가진다는 것이 밝혀졌다. 현재 우리은하의 총질량은 약 1.5 ~ 1.9×10¹² 태양질량으로 추정되며, 이는 우리은하의 질량 대부분이 암흑물질로 구성되어 있음을 의미한다. 우리은하의 질량을 계산하려는 시도는 20세기 초부터 시작되었다. 초기에는 별의 공전 속도와 뉴턴 역학을 기반으로 한 방법이 사용되었다. 은하 중심에서 멀어질수록 중력의 영향이 감소하기 때문에 별들의 공전 속도가 줄어들 것으로 예상되었으나, 실제 관측 결과는 이와 달랐다. 은하 중심에서 먼 곳에 위치한 별들과 가스 구름이 예측보다 훨씬 빠른 속도로 공전하고 있었으며, 이는 기존 모델만으로는 설명되지 않았다.

1930년대에 이르러 스위스 천문학자 프리츠 츠비키가 국부 은하군 바깥에 존재하는 은하들의 운동을 분석하면서, 눈에 보이지 않는 물질이 은하들의 운동을 지배하고 있다는 가설을 제시하였다. 이 개념은 후에 암흑물질로 발전하였으며, 우리은하의 질량 측정에도 중대한 영향을 미쳤다. 1970년대에 미국 천문학자 베라 루빈과 켄트 포드가 은하 회전 곡선을 연구하면서, 은하의 바깥쪽에 있는 별들과 가스 구름이 중심부에 있는 것과 비슷한 속도로 공전하고 있다는 사실을 발견하였다. 만약 은하의 질량이 우리가 볼 수 있는 별과 가스의 총합에 불과하다면, 바깥쪽의 별들은 중력의 영향이 줄어들어 속도가 느려져야 한다. 그러나 관측 결과는 그렇지 않았고, 이는 은하 바깥쪽에 거대한 질량이 존재하며 중력적으로 영향을 미치고 있음을 보여주었다.

이 연구를 통해 우리은하를 포함한 대부분의 은하들이 암흑물질 헤일로를 가지고 있다는 개념이 정립되었으며, 기존 질량 추정치는 크게 수정되었다. 초기에는 우리은하의 질량이 약 5.8×10¹¹ 태양질량으로 계산되었으나, 암흑물질을 고려하면 질량이 최소 세 배 이상 증가해야 한다는 연구 결과가 나오게 되었다. 현재 우리은하의 질량은 1.5 ~ 1.9×10¹² 태양질량으로 추정된다. 최신 연구에서는 우리은하 주변을 공전하는 왜소은하들의 운동을 분석하여, 암흑물질 헤일로가 은하 중심으로부터 최대 90만 광년 이상 확장되어 있을 가능성이 있다고 본다. 왜소은하들의 공전 속도를 측정한 결과, 예상보다 훨씬 먼 거리까지도 은하의 중력적 영향을 크게 받고 있으며, 이는 암흑물질 헤일로가 생각보다 훨씬 넓게 퍼져 있음을 시사한다.

우리은하의 질량 측정은 관측 기술의 발전과 함께 계속해서 변하고 있으며, 현재도 연구가 진행 중이다. 질량 추정치는 관측 방법에 따라 다소 차이를 보이지만, 대부분의 연구들은 우리은하의 총질량이 태양질량의 1.5조 배에서 2조 배에 이르는 것으로 보고 있다. 이 수치는 우리은하 내부의 별, 가스, 성간 물질뿐만 아니라 은하를 둘러싼 암흑물질까지 포함한 값이다. 앞으로 더 정밀한 관측과 분석을 통해 우리은하의 정확한 질량과 암흑물질 분포에 대한 이해가 더욱 깊어질 것으로 예상된다.

1930년대에 이르러 스위스 천문학자 프리츠 츠비키가 국부 은하군 바깥에 존재하는 은하들의 운동을 분석하면서, 눈에 보이지 않는 물질이 은하들의 운동을 지배하고 있다는 가설을 제시하였다. 이 개념은 후에 암흑물질로 발전하였으며, 우리은하의 질량 측정에도 중대한 영향을 미쳤다. 1970년대에 미국 천문학자 베라 루빈과 켄트 포드가 은하 회전 곡선을 연구하면서, 은하의 바깥쪽에 있는 별들과 가스 구름이 중심부에 있는 것과 비슷한 속도로 공전하고 있다는 사실을 발견하였다. 만약 은하의 질량이 우리가 볼 수 있는 별과 가스의 총합에 불과하다면, 바깥쪽의 별들은 중력의 영향이 줄어들어 속도가 느려져야 한다. 그러나 관측 결과는 그렇지 않았고, 이는 은하 바깥쪽에 거대한 질량이 존재하며 중력적으로 영향을 미치고 있음을 보여주었다.

이 연구를 통해 우리은하를 포함한 대부분의 은하들이 암흑물질 헤일로를 가지고 있다는 개념이 정립되었으며, 기존 질량 추정치는 크게 수정되었다. 초기에는 우리은하의 질량이 약 5.8×10¹¹ 태양질량으로 계산되었으나, 암흑물질을 고려하면 질량이 최소 세 배 이상 증가해야 한다는 연구 결과가 나오게 되었다. 현재 우리은하의 질량은 1.5 ~ 1.9×10¹² 태양질량으로 추정된다. 최신 연구에서는 우리은하 주변을 공전하는 왜소은하들의 운동을 분석하여, 암흑물질 헤일로가 은하 중심으로부터 최대 90만 광년 이상 확장되어 있을 가능성이 있다고 본다. 왜소은하들의 공전 속도를 측정한 결과, 예상보다 훨씬 먼 거리까지도 은하의 중력적 영향을 크게 받고 있으며, 이는 암흑물질 헤일로가 생각보다 훨씬 넓게 퍼져 있음을 시사한다.

우리은하의 질량 측정은 관측 기술의 발전과 함께 계속해서 변하고 있으며, 현재도 연구가 진행 중이다. 질량 추정치는 관측 방법에 따라 다소 차이를 보이지만, 대부분의 연구들은 우리은하의 총질량이 태양질량의 1.5조 배에서 2조 배에 이르는 것으로 보고 있다. 이 수치는 우리은하 내부의 별, 가스, 성간 물질뿐만 아니라 은하를 둘러싼 암흑물질까지 포함한 값이다. 앞으로 더 정밀한 관측과 분석을 통해 우리은하의 정확한 질량과 암흑물질 분포에 대한 이해가 더욱 깊어질 것으로 예상된다.

5. 우리은하의 나이[편집]

우리은하의 나이를 정확하게 측정하는 것은 쉽지 않다. 은하는 끊임없이 진화하는 거대한 천체 구조이며, 탄생과 동시에 형성된 천체들이 남아 있지 않기 때문에, 직접적인 연대 측정은 불가능하다. 그러나 우리은하 내에서 가장 오래된 별이나 구상성단(球狀星團)의 연대를 측정하는 방식을 통해 간접적으로 그 나이를 추정할 수 있다.

현재까지 밝혀진 바에 따르면, 우리은하의 디스크(disk) 내에서 가장 오래된 별은 약 132억 년의 나이를 가지고 있다. 하지만 디스크를 벗어나 우리은하의 헤일로(halo)에서 공전하는 구상성단 내에서는 더 나이가 많은 별들이 발견되었다. 대표적으로, 일부 구상성단에서 발견된 별들은 약 136억 년의 나이를 가지는 것으로 추정된다.

구상성단은 보통 같은 시기에 형성된 별들의 집단으로, 이들이 우리은하와 거의 동시에 탄생했을 가능성이 크다. 이를 바탕으로 천문학자들은 우리은하가 최소 136억 년에서 137억 년 정도의 나이를 가질 것으로 추정하고 있으며, 이는 현재 알려진 우주의 나이(약 137억 년)에 근접한 값이다.

우리은하에서 가장 가까운 구상성단 중 하나로 알려진 NGC 6397은 지구에서 약 7,200광년 떨어져 있으며, 이 성단의 별들도 우리은하의 초기 형성 시기에 태어난 것으로 여겨진다. 이러한 천체들의 연대를 조사하는 것은 우리은하의 기원을 이해하는 중요한 단서가 되며, 궁극적으로는 우주의 역사와 은하 형성 이론을 검증하는 핵심적인 연구 분야로 자리 잡고 있다.

현재까지 밝혀진 바에 따르면, 우리은하의 디스크(disk) 내에서 가장 오래된 별은 약 132억 년의 나이를 가지고 있다. 하지만 디스크를 벗어나 우리은하의 헤일로(halo)에서 공전하는 구상성단 내에서는 더 나이가 많은 별들이 발견되었다. 대표적으로, 일부 구상성단에서 발견된 별들은 약 136억 년의 나이를 가지는 것으로 추정된다.

구상성단은 보통 같은 시기에 형성된 별들의 집단으로, 이들이 우리은하와 거의 동시에 탄생했을 가능성이 크다. 이를 바탕으로 천문학자들은 우리은하가 최소 136억 년에서 137억 년 정도의 나이를 가질 것으로 추정하고 있으며, 이는 현재 알려진 우주의 나이(약 137억 년)에 근접한 값이다.

우리은하에서 가장 가까운 구상성단 중 하나로 알려진 NGC 6397은 지구에서 약 7,200광년 떨어져 있으며, 이 성단의 별들도 우리은하의 초기 형성 시기에 태어난 것으로 여겨진다. 이러한 천체들의 연대를 조사하는 것은 우리은하의 기원을 이해하는 중요한 단서가 되며, 궁극적으로는 우주의 역사와 은하 형성 이론을 검증하는 핵심적인 연구 분야로 자리 잡고 있다.

6. 우리은하의 구조[편집]

우리은하는 막대나선은하(Barred Spiral Galaxy)에 속하며, 허블의 은하 분류(Hubble Sequence)에 따르면 Sbc형으로 분류된다. 이는 중심에 막대 구조가 존재하고, 나선팔이 비교적 느슨하게 감긴 형태를 가진 은하를 의미한다.

한때 우리은하는 정상나선은하(Spiral Galaxy, Sb형)로 간주되었으며, 이웃한 안드로메다은하(M31)와 유사한 형태일 것으로 추정되었다. 그러나 1990년대 이후 천문학자들에 의해 우리은하가 막대나선은하일 가능성이 제기되었고, 2005년 스피처 적외선 우주망원경(Spitzer Space Telescope)의 관측을 통해 이를 뒷받침하는 증거가 발견되었다.

한때 우리은하는 정상나선은하(Spiral Galaxy, Sb형)로 간주되었으며, 이웃한 안드로메다은하(M31)와 유사한 형태일 것으로 추정되었다. 그러나 1990년대 이후 천문학자들에 의해 우리은하가 막대나선은하일 가능성이 제기되었고, 2005년 스피처 적외선 우주망원경(Spitzer Space Telescope)의 관측을 통해 이를 뒷받침하는 증거가 발견되었다.

6.1. 중심부의 막대 구조[편집]

관측 결과, 우리은하의 중심부에는 지름 약 27,000광년에 달하는 거대한 막대 구조(Bar Structure)가 존재하는 것으로 확인되었다. 이 막대 구조는 붉고 오래된 항성들로 이루어져 있으며, 태양과 은하 중심을 잇는 선에 대해 약 44° ± 10° 정도 기울어진 방향으로 위치하고 있다. 이러한 배치 때문에 우리은하 내부에서 직접 관측하기가 어려웠던 것으로 보인다.

6.2. 5-kpc 고리[편집]

우리은하 중심부에는 막대 구조를 둘러싸는 "5-kpc Ring"이라 불리는 거대한 수소가스 띠가 존재한다. 이 영역은 은하 내에서 가장 활발한 별 탄생 지역으로 확인되었으며, 대량의 가스가 밀집해 있는 만큼 새로운 별들이 폭발적으로 생성되고 있다.

만약 인접한 안드로메다 은하(M31)에서 우리은하를 바라본다면, 이 중심부 영역은 가장 밝게 빛나는 부분으로 보일 것이다. 이는 은하의 중심부가 비교적 높은 밀도의 별들과 가스로 이루어져 있어, 강한 적외선 및 가시광선을 방출하기 때문이다.

만약 인접한 안드로메다 은하(M31)에서 우리은하를 바라본다면, 이 중심부 영역은 가장 밝게 빛나는 부분으로 보일 것이다. 이는 은하의 중심부가 비교적 높은 밀도의 별들과 가스로 이루어져 있어, 강한 적외선 및 가시광선을 방출하기 때문이다.

6.3. 우리은하의 중심 블랙홀[편집]

||

||우리은하의 중심부는 보이지 않는 거대한 힘으로 모든 것을 끌어당기고 있다. 은하 전체가 마치 거대한 소용돌이처럼 중심을 향해 나선팔을 따라 회전하는 이유, 그 중심에는 태양 질량의 450만 배에 달하는 거대한 초대질량 블랙홀 궁수자리 A*가 자리 잡고 있기 때문이다.

이 블랙홀은 직접 볼 수 없지만, 그 존재는 주변 별들의 움직임을 통해 확인할 수 있었으며, 과학자들은 은하 중심부를 돌고 있는 별들의 궤도를 분석했고, 그 궤도가 마치 보이지 않는 강력한 중력원 주위를 돌고 있는 것처럼 보였다. 결국, 이 별들의 움직임을 통해 엄청난 중력을 가진 천체, 궁수자리 A*의 존재가 밝혀진 것이다.

그러나 이곳에 존재하는 것은 단 하나의 블랙홀이 아니었다. 연구를 진행하던 과학자들은 궁수자리 A* 근처에서 또 다른 블랙홀의 존재를 감지했다. 태양 질량의 1,300배에 달하는 중간 질량 블랙홀이 초대질량 블랙홀과 함께 공전하고 있었던 것이다. 마치 쌍성을 이루듯이 서로를 끌어당기며 돌고 있는 이 두 개의 블랙홀은, 우리은하가 과거에 다른 작은 은하를 흡수했음을 시사하고 있었다.

실제로 2002년, 대한민국 연세대학교 연구팀이 발표한 연구에 따르면, 우리은하는 약 10억 년 더 젊은 외부 은하와 충돌하여 지금의 형태로 성장한 것으로 밝혀졌다. 충돌의 흔적은 은하 중심부 곳곳에서 발견된다. 블랙홀 주변 3.5광년 내에는 수천 개의 별들이 밀집해 있으며, 그중에서도 특히 울프레이에별이나 OB형 거대 항성처럼 수명이 짧고 강렬한 항성들이 다수 존재하고 있다. 이들 별은 최근 수백만 년 동안 폭발적으로 생성된 것으로 보이며, 그 흔적은 블랙홀 주변의 거대한 가스 구름에서도 발견된다.

과거에도 은하 중심부에서는 격렬한 변화가 있었던 것으로 보인다. 한때 엄청난 양의 가스가 블랙홀로 유입되었고, 이로 인해 강력한 블랙홀 활동이 발생했다. 블랙홀은 주변 물질을 빨아들이면서 강력한 제트를 방출했고, 그 흔적은 은하 중심부의 가스 구름에서 제트 거품 구조로 남아 있다. 당시 방출된 에너지는 은하 중심부로부터 최대 3,000광년 떨어진 구름까지 영향을 미칠 정도로 강력했다.

이제 천문학자들은 미래를 내다보고 있다. 현재 진행 중인 연구와 시뮬레이션에 따르면, 궁수자리 A*와 그 주변의 중간 질량 블랙홀은 점점 가까워지고 있으며, 언젠가는 하나로 합쳐질 가능성이 높다. 만약 이 두 블랙홀이 충돌·병합하게 된다면, 엄청난 양의 중력파가 방출될 것이며, 그 에너지는 X선과 감마선 등의 형태로 은하 중심부를 뒤흔들 것이다.

게다가, 은하 중심에서 약 400광년 떨어진 곳에는 밀도가 높은 가스 구름들이 빽빽하게 모여 있다. 천문학자들은 이곳에서 약 2억 년 이내에 또 한 차례의 대규모 별 생성 활동이 일어날 것으로 예측하고 있다. 이는 우리은하가 단순히 정적인 상태에 머무르는 것이 아니라, 끊임없이 변화하며 진화하는 거대한 천체임을 보여준다.

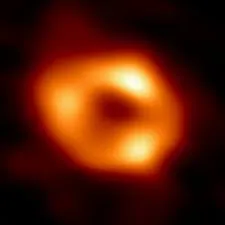

또한 2022년 5월 12일, 이벤트 호라이즌 망원경(Event Horizon Telescope, EHT) 연구팀은 역사적인 발표를 했다. 인류가 처음으로 궁수자리 A*의 모습을 촬영하는 데 성공했다.

망원경이 포착한 이미지는 검은 그림자로 보이는 블랙홀의 사건의 지평선(Event Horizon)과 그 주위를 감싸는 빛나는 물질의 고리(강착 원반, Accretion Disk)를 보여주었다. 빛나는 고리는 블랙홀의 강한 중력에 의해 휘어진 빛이 모여 형성된 것이며, 이는 블랙홀이 실제로 존재한다는 가장 직접적인 증거가 되었다. 이 관측은 2019년 인류 최초로 촬영된 M87 은하 중심부의 블랙홀(M87*)에 이어, 두 번째로 초대질량 블랙홀을 직접 촬영한 사례였다.